ピアノの弾き方で、"音程"をコントロールする!?

ピアノは、鍵盤を押しさえすれば誰でも音を鳴らすことができる楽器です。ですから、バイオリンやフルート、ギターなどの楽器で重要な、音程やヴィブラートといったことは気にする必要がありません。

しかし、一方でそれがピアニストの悩みでもあります。曲中に出てくるお気に入りの一音に、特別に美しい響きを持たせたい!と思っても、なかなか難しいのです。ピアニストはどのように、特別な音色を作っているのでしょうか?

この記事では、ピアノ上級者になったら考えたい、「ピアノの音程」のお話をしましょう。

なお、ここでの音程は、演奏中にコントロールする音程のことであって、調律で変化させる音程のお話ではありません。

ピアノの音程はタッチでは変わらない

ここで、いきなり残念な結果です。ピアノの音程はタッチでは変わりません。

正確には、同じ音量の音を鳴らす場合は、音程を変えることができない、となります。

筆者は数百回、いろいろなタッチでピアノを弾いてみました。しかし、音量は変わりますが、音程を変えることができませんでした。実際には、上ずり、下ずりはありましたが、それは極端に強い音や極端に弱い音のときに起きる現象で、コントロール可能なものではありません。

ピアノは音と音との関係で音色を作る

ピアノは1音では音色や音程を変えることはできません。わずかな差はあったとしても、聞き取れるようなものでも無く、ましてや演奏中にコントロールできるものではありません。ここで、1音を見直すのをやめて、音と音との関係を考えていきましょう。

同時に鳴る音で作る音色

2音あれば、無限に音色を作ることができます。ここで、ショパンのバラード1番の冒頭で、3人のピアニストの音色の作り方を見ていきましょう。

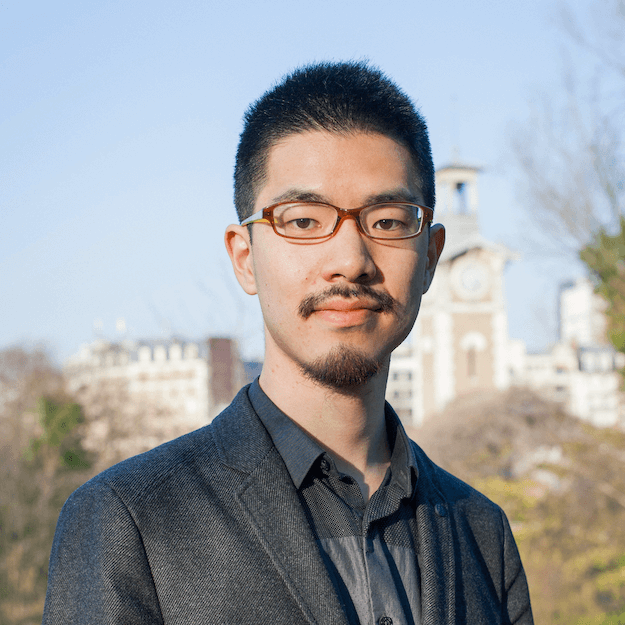

チョ・ソンジンの演奏

これは、上の音が主体となり、下の音は上の音を支えるのみとなっています。旋律がしっかり聞こえることで、歌心が良く出ていますね。

オルガ・シェプスの演奏

これは、二つのドの音が完全に融合し、一つの音のように聞こえます。

マウリツィオ・ポリーニの演奏

これは、下のドがわずかに強く出ることによって、重厚な響きになっています。

前後の音で作る音色

同時になる二つの音で音色を作る場合もあれば、前後の二つの音で音色を作ることもできます。バッハの「平均律クラヴィア曲集」の第8番BWV853のフーガの始めの2音のみを注目して聞いてみましょう。

アンドラス・シフの演奏

二つの音がわずかに重なることによって、しっとりとした質感のレガートになっています。

グレン・グールドの演奏

二つの音が繋がっていはいますが、ほとんど重なっていません。これにより、質素な響きのレガートになっています。

音と音との関係で音色を作る感じが理解できましたでしょうか。

和音に溶け込ませて音程を作る

ピアノは錯覚の楽器です。音程が実際には変わっていなくても、音程が変わっているように聞こえさせることができます。その究極を突き詰めた一人がドビュッシーです。

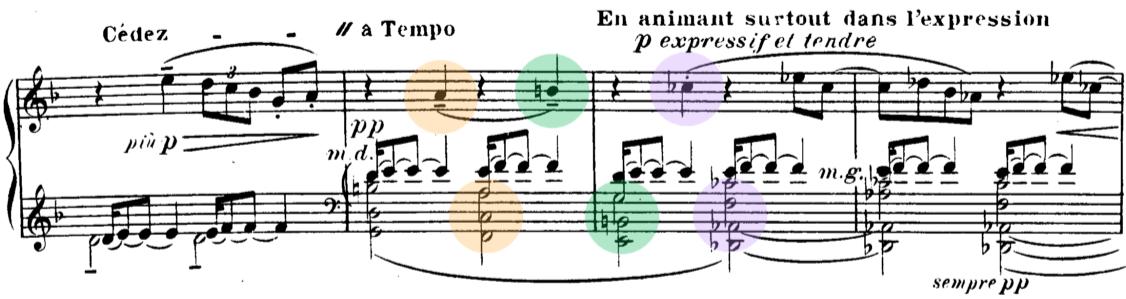

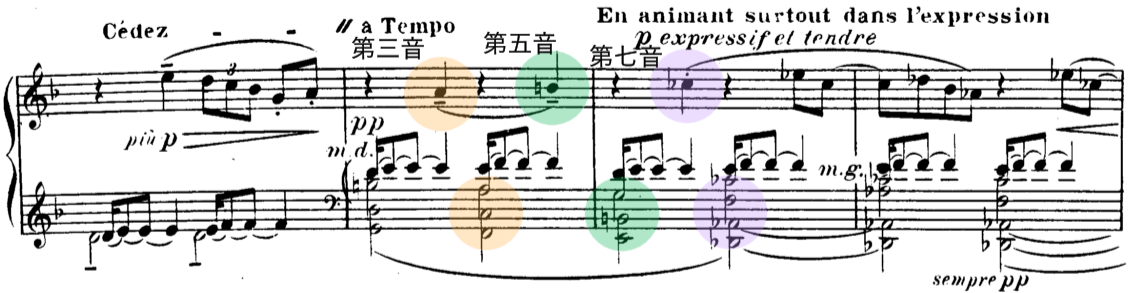

ドビュッシーのプレリュード集1巻6番「雪の上の足跡」からの抜粋です。

シ♮とド♭が続いていますが、鍵盤上では同じ音になります。(このような二つの音を「異名同音」と呼びます)なぜこのように書き分けたのでしょうか?もちろん前後の調の関係から、このように変えるしかない、という理由もあるのですが、ピアノの「音程」に注目すると、もっと楽しくなります。

右手で鳴った音は、その後の左手の和音を構成する音、と考えてみましょう。

和音構成音・非和声音の解説はこちら https://www.phonim.com/post/what-is-non-harmonic-sound

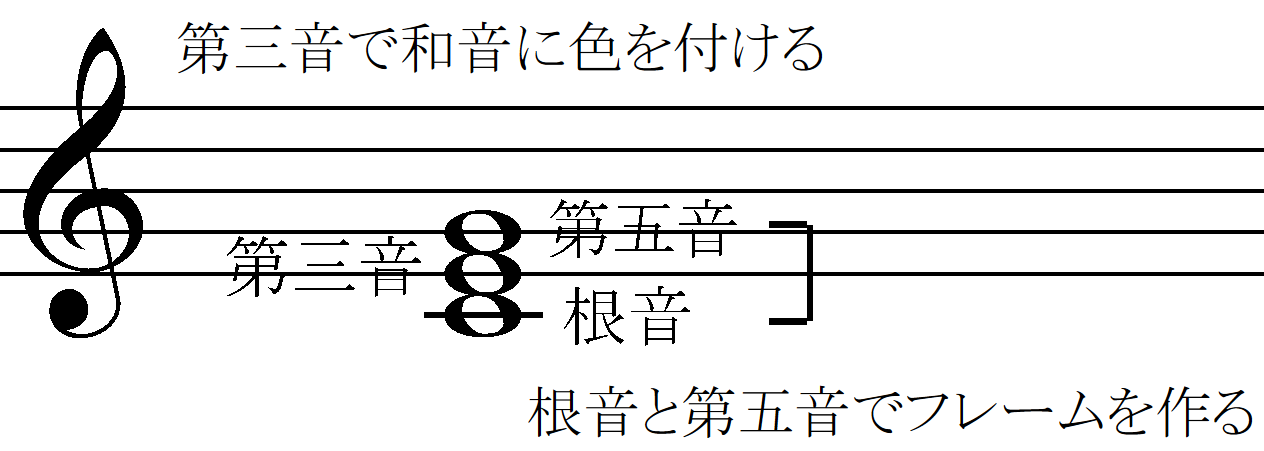

ピアノで和音を作るときは、次のように考えると、綺麗な響きを作ることができます。

根音・第三音などの解説はこちら https://www.phonim.com/post/what-is-inversion

これは、より詳しくは「倍音」「純正律」といったキーワードと結びつけて解説することができますが、ここでは難しいので割愛しましょう。詳しくは以下の記事をご覧ください。

第三音は色味をつける柔らかい音、第五音はフレームをつくるカッチリとした音という印象を受けるため、それに沿った音作りが大切だということを理解いただければ十分です。

さて、先ほどのドビュッシーの例で、色を付けた音はそれぞれ、第三音、第五音、第七音となっています。

緑色のシ♮は第五音、つまりフレームの音になるのでカッチリした音になります。一方で第七音は第三音よりさらに不安定な音で、和音に溶け込ませると繊細な音になり、また音程が少し下がって聞こえます。このように、和音を利用することによって、ド♭はシ♮よりも音程が下がって聞こえるのです。

※異名同音の音程は、基本的には次のようになります。ですから、ド♭は、シ♮より低いのです。

低い ♭↔♮↔♯ 高い

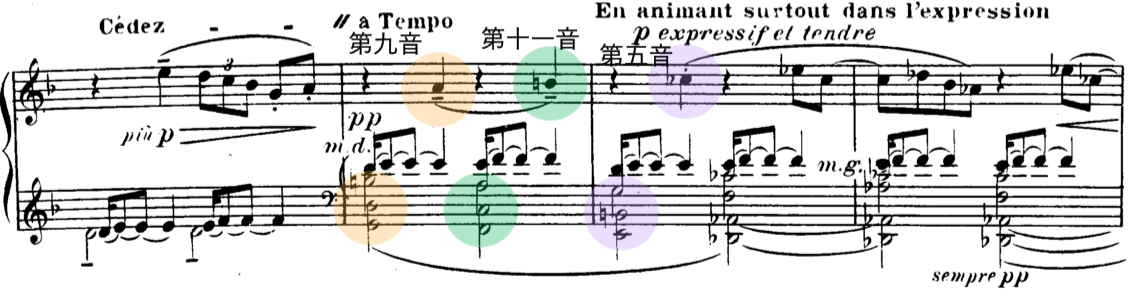

なお、今鳴っている音に溶け込ませようとすると、次のようになります。

細かい理由付けはおいておいて、和音構成音はそれぞれ次のような性質を持ちます。(長調の属和音の場合)

第十一音:不安定な響き(音程は極めて低い)

第九音:輝きを持つ特徴的な音(音程は高い)

第七音:第三音と緊張感を作る不安定な音(音程は低い)

第五音:フレームを作る(音程はわずかに高い)

第三音:色を付ける(音程は低め)

根音:フレームを作る

この印象の通りに弾くと、ラは高く、シ♮は極めて低く、ド♭はわずかに高い音となります。

しかし、これでは、シ♮がド♭より低い音となってしまい、違和感がでてきてしまいます。

残響に溶かす

では、実際にピアノで和音に音を溶け込ませる、とはどのようにすれば良いのでしょうか。結論からいうと、残響の響きの割合のコントロールです。

ピアノは、ハンマーが弦に当たった瞬間極めて大きい音が鳴りますが、すぐに大幅に減衰します。そこから安定した減衰に入っていき、長い時間を掛けて音が消えていきます。

ピアノの音を鳴らすと、突然大きな音がなり、すぐに急激に減衰したあと、そこから時間を掛けてゆっくりと減衰していく

この安定した減衰に入ったときに、音量が近い音同士が混ざって和音を作ることになります。

今鳴らした音を次に鳴らす和音に溶かすには、減衰の過程で同じような音量になる必要があります。

これは経験で得られる技術ですが、常に「残響を聞く」意識をする必要があります。

残響を聞く練習をしよう

残響をコントロールすることで、魔法のような響きをいくらでも作りだすことができます。とはいえ、ピアノの弦は打ってしまったら、あとは放っておくしかないのも事実です。残響をコントロールするのに必要なことは、常に自分の指の感覚に対して、どのような残響が残るのかを把握しながらピアノを弾く訓練を重ねることに尽きます。打った瞬間、音符通り弾けているかどうか、だけでなく、残響がどのようになるのか、意識して弾いてみましょう。

たとえ電子ピアノでも

今回の話は、鍵盤を同じ強さで弾けば同じ音が鳴る、という仮定のもと話しています。つまり、同じことが電子ピアノでも可能です。電子ピアノは、弦の共鳴を表現しきれていないので、アコースティックのピアノとは感覚が異なってきますが、音と音との関係で音色を作る、残響を溶かす、などは十分に可能ですので、電子ピアノで練習している方も、是非そんな意識をしてみると良いかもしれません。